雪兰莪州双溪毛糯痲疯病院又称希望之谷,就如其名,哪儿空气清新,鸟语花香,放眼望去,绿意盎然,是个平静却充满希望的地方。吉隆坡慈济国际学校慈少社的三十一位学生,在四名慈懿爸爸妈妈和十一名老师的带领下,于2024年11月10日(星期天)一起来探索希望之谷的神秘面纱。

希望之谷原先是一个充满痛苦与绝望的禁地,人人闻之丧胆。只因为这里之前是痲疯病患者的隔离地,全马各地的痲疯病患者被安顿在这里,离开他们的家人朋友,离开他们生长的地方,失去自由,还饱受社会的歧视。

◎希望之谷 象征希望关怀与教育

“希望之谷”故事馆馆长陈彦妮创立了“关怀与分享协会”(Care & Share Society)开办许多活动,如:陶艺班、粉彩班、手工艺班、编织班、版画等艺术学习活动和义卖会等活动。通过这些活动,住在这里的院友们能够通过他们所学的技能,重新融入社会,找回自信。在陈彦妮馆长的努力下,希望之谷成为大家互相关爱,互相护持的地方。病友不再是卑微的受助者,而是积极参与社区生活的一份子。

当天慈少与师长们分成三组,由“关怀与分享协会”的义工们带领着,轮流参访希望之谷的故事馆、艺术馆和艺术工作室。

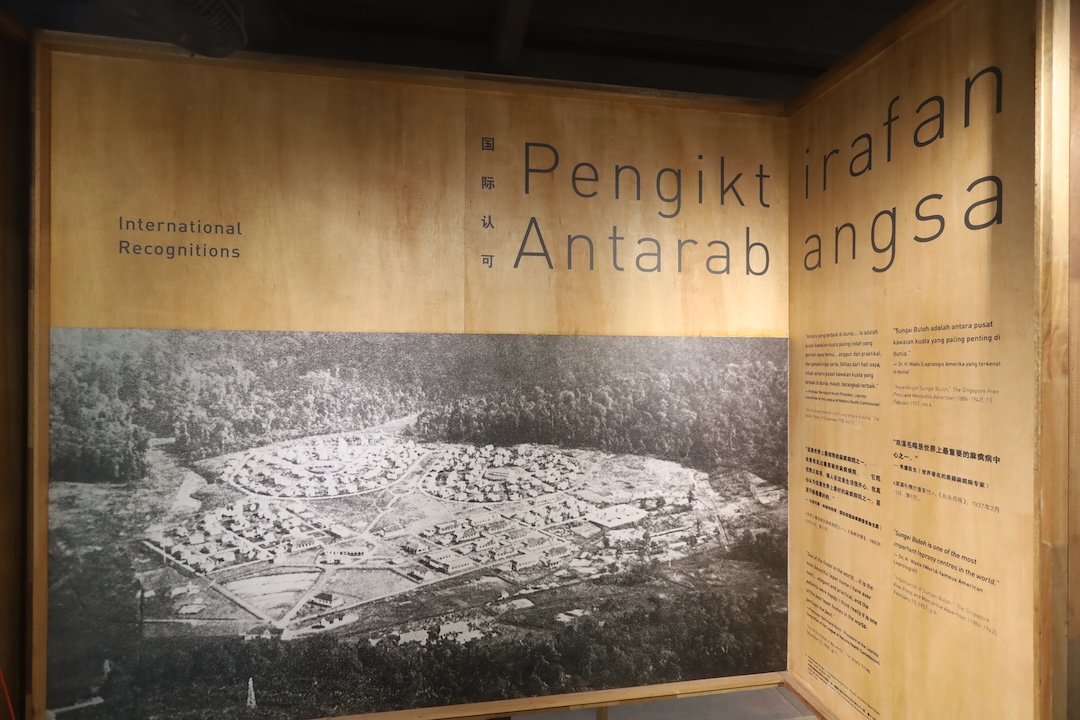

故事馆主要是通过照片述说希望之谷的历史和住在这里的院友的故事。黑白照片记载着沉重的历史。从痲疯病初期,医疗团队的努力,到成功医治病患的记录,一直到政府和各界慈善人道关怀组织的持续努力,痲疯病隔离院逐渐迎向光明,改造成为如今的希望之谷,照片也从黑白变成彩色照。

艺术工作室是院友和义工们工作的地方。有些负责简单手工艺的院友会把工作带回自己的小屋,有空的时候慢慢做。有些手工艺需要用到工具的则会集合在工作室一起制作如版画,编织等。今天慈少和师长们就有幸看到院友和义工在制作蛇年的贺年版画。红黑白构成的版画喜气洋洋。

艺术馆内则展示着院友们的艺术结晶品。手工陶艺捏成上色的希望之谷中区小木屋,令人震撼;每棵树的位子,地形高低,公共厠所和各个会馆的位置都是根据实地规划制作,非常的用心细腻地展示了院友精巧的手工。

院友们充满童趣的恐龙陶艺和杯子也非常特别,反映出院友们可爱的一面。除此之外,院友们的粉彩画也非常吸睛;他们以生活元素为创作题材,旣温暖又有爱。艺术馆内还有一个体验小区,让大家体验用木枝作画,让大家体验没有手指或手指弯曲的痲疯病友握笔作画的困难。

黄均豪同学在参访的过程中,特别留意到艺术馆及故事馆里展出的画作,这些作品深深触动了他的内心。每一幅画都似乎承载着院友们的情感与故事,他仿佛能感受到他们的心声。其中,有一幅画作《最后的早餐》给了他极大的触动。这幅画幷非表现一个人在世的最后一顿饭,而是画者离家之前,家人为他准备的早餐。

志工在讲解时提到画者创作这幅画时的悲伤情感,深深地打动了均豪。当均豪尝试用心去看这幅画时,感觉到画中的小孩神情悲伤,大人却带着一丝笑容,他解读为可能是家人希望他早点离开,不再担心痲疯的传染的风险。但实际上,这幅画中无论是大人还是小孩都未能掩饰内心的伤感,那顿看似丰盛的早餐,承载着离别时沉重的悲痛,丰盛的食物不再是温馨的象征,而是意味着与家人的告别与不舍。

此外,故事馆中的另一张照片也让均豪感动不已。照片中,一位康复后的病友高举着自己的义肢,象征着他战胜了病魔。这一刻,病友的勇气和坚韧深深震撼了均豪。即便面对如此严酷的病魔,他依然没有选择沉溺于负面情绪,而是以一种积极的姿态去面对挑战,勇敢地向前走。

这两幅作品和照片让均豪明白在生活中,无论遇到多大的挫折与困难,都不该轻易放弃,而应该像画中的病友一样,勇敢地去面对挑战,寻找解决的办法。他学会了以一种积极向上的态度去看待问题,幷在心中埋下了不屈不挠的种子,准备在未来的生活中更加坚定地走下去。

◎送爱带欢乐 探索无常生命

接下来,慈少与师长们分成四组。其中两组分别到男众大楼和女众大楼、另外两组则分开参访三位住在小木屋,已康复的痲疯病友。

踏入绿意盎然的院子,眼前是如毯般柔软的草地,院中有些院友安静地坐在轮椅上,沉睡在阳光透过走廊洒下的温暖中。院外的病院大楼显得有些陈旧,但空气清新,周围种着几种果树,枝叶繁茂,给这个静谧的地方增添了一份生机。几位院友坐在门前,凝视着户外的景色,陷入沉思。当他们看到访客的到来时,脸上立即露出久违的笑容,温暖的目光中充满了欢迎与期待。师生们与他们简单介绍了身份后,便开始轻松地聊起家常,回忆往事,有些人则会不自觉地诉说着对家人的思念。

自2019年新冠疫情以来,外界到访此地的门槛变得异常严格,探访的人数鋭减。如今,能见到外界的人,尤其是对着送爱来的老师和年轻活力的学生们,院友们内心的喜悦溢于言表,他们如释重负般与大家分享自己的日常,娓娓道来过去的点滴,像是找到了久违的知己。学生们则耐心地倾听着每一个故事,眼神中充满了关怀与尊重。

随后,老师们带领学生们一起唱起歌;音乐轻轻响起,旋律在空气中流淌。大家随着节拍,用手语表达每一个音符,一些院友也情不自禁地拍起手来,享受着这久违的欢乐。大楼里顿时充满了温馨与喜悦的氛围,仿佛每个人的心都因为这份简单却眞挚的互动而紧密相连。虽然手势不完全整齐,但大家都乐在其中,气氛轻松愉快。临别时,一位英语流利的院友鼓励学生们,要用心学习,多读有益的书籍增加知识,还要提升英文水平。

小木屋区则有另一番风景。当年只有成家的院友能离开病房大楼,与另一半搬到小木屋成立自己的小家园。小木屋区如今就像新村里的小区,虽然稍微陈旧,却瀰漫着平静和温馨的氛围。慈少们来到小木屋区,探访王妹、张月玲、熊荣生和林梅影四位院友。

二十五岁罹患痲疯病,就被隔离在双溪毛糯麻风病院治病的王妹,如今七十四岁,从来没有离开双溪毛糯回到故乡,在这里结婚,生育儿女。她和慈少们回顾自己的一生。年轻时的苦难艰辛,换来如今平静充实的晚年。她还把亲手制作的手工卡片展示给慈少们看,满满的自信与自豪。

张月玲今年八十岁,十岁时和妈妈一起诊断出罹患痲疯病,从此与双溪毛糯痲疯病院结缘,一直居住至今。她有机会在这里受教育、工作,过着正常人的生活。

七十九岁的林梅影,一生坎坷,儿时没有得到家庭的关爱,后来还患上痲疯病。在院内结婚生子后,被逼把刚诞生的孩子送出院外给外人抚养,让她经历骨肉分离之痛。近年,她终于与失散五十年的女儿重逢。如今她心境开朗,带着慈少参访小木屋区。

笑脸盈盈的熊荣生自小患上小儿麻痹症,双脚残障,七岁那年,患上痲疯病,妈妈带他从马六甲来到双溪毛糯痲疯病院就医。这一来,就一辈子回不了家。虽然双脚残缺,可是双手健全,他学会了打字幷考取打字文凭,成为院友主管办公室的打字员,记录着痲疯病院的点点滴滴。

院友娓娓道出他们的亲身经历和心态上的转变,为慈少们上了一堂有意义又温馨的课。

◎见苦知福再造福

看到许多朋友纷纷报名参加这次的痲疯病院参访,来自七年级黄棋恩内心充满了期待与渴望与大家同行,为病友带去一丝温暖,但是在她还未踏足希望之谷前,心中是充满了忐忑与恐惧,甚至特意携带了多个口罩以防万一,因为棋恩曾听闻身边的亲友提起痲疯,知道这是一种传染性疾病,父母还在她出发之前叮咛她要小心谨愼,做好防卫措施。

在参观艺术馆时,棋恩被痲疯患者所创作的画作深深触动。这些作品不仅展现了他们的内心世界,也反映出他们对家人的深切思念与不舍,让她感受到这些病友温暖而脆弱的情感。当棋恩走进病房探望那些病友时,她惊讶地发现,眼前的景象没有她先前想象的那么不堪,相反,她看到的是无数坚持和坚韧的生命力。当她试图与一位年长的病友交谈时,发现他幷没有与自己目光对视,她误以为他不够专注和不认眞。然而,当她蹲下来,仔细观察时才发现,他的眼睛已经无法聚焦,那一瞬间,她才深刻意识到自己之前的误解,内心涌上一阵愧疚,她开始努力去学习跟院友沟通。

在义工的耐心讲解与亲自探访病房后,棋恩逐渐明白,虽然痲疯是一种可怕的疾病,但幷非每位病友都会陷入无法逆转的困境,许多人依然能过上有尊严的生活。她心中默默希望,未来能在获得父母允许的前提下,再次回到这里继续做义工。

陈永胜同学在这一天特别早起,和大家一同出发,尽管前一晚他很晚才入睡,身体依然感觉疲惫不堪。起床的一瞬间,他不禁有些后悔报名参加这次的活动,心里充满了懒散和犹豫。然而,当他克服了这些心理上的小障碍,踏上了这次送爱之行时,他开始感到庆幸自己做出了这个正确的决定。这次活动不仅让他了解了许多关于痲疯的新知识,也让他有机会与院友们接触,走进他们的内心,体会他们的感受。

永胜此前幷没有深入了解痲疯这个病症,只是对“痲疯”这个词感到一种莫名的恐惧。特别是在参观故事馆时,他看到许多痲疯病友的照片,心里不禁担心自己是否会被传染。然而,随着深入瞭解,他渐渐明白痲疯的传播途径、如今很多病友都得到了治疗,病情完全可以控制,传染的风险也大大降低。

永胜与同学一起探望了一位年逾八十的阿嫲。她告诉他们,自己从小便随着母亲一同来到痲疯院接受治疗,尽管身体已经康复,但她却已经在希望之谷生活了七十多年。这个故事让永胜深受触动,他开始反思自己对生活的种种抱怨。虽然有时他会因生活中的小缺憾而感到不满,但他意识到,很多人幷不是选择离开家园,而是被迫与亲人分离,在陌生的环境中度过漫长的岁月。这次经历让永胜更加珍惜自己所拥有的一切,学习珍惜眼前人和事的眞正意义。

◎发挥良能 回馈社会

小组甜甜圈时,慈少们和师长围成圈圈,分享今天的见闻与感受。“阿公说他的孩子很少来探望他,他很伤心。”、“阿公勉励我们要努力读书,尤其要学好英语。”、“阿嫲很厉害,八十岁还能骑摩讬车”、“我觉得他们因为这个病,被困在这山谷里,少了很多机会和自由,我们实在太幸福了。”,“阿嫲比我家奶奶还年迈,却比我家奶奶有活力叻。”慈少们在与院友的互动中,反观自照,对人生有了新的视野。

慈少社负责老师陈德泉表示,慈少社今年初刚成立,是吉隆坡慈济国际学校很新的协会。而参访双溪毛糯痲疯病院是慈少社慈善组的活动。“带着慈少们亲自来看、来感受,来聆听眞正的人生故事。病友的心路历程是活生生的历史故事,也可以让年轻人见苦知福。”陈德泉老师希望能激发起他们对社会的关注,回馈社会。

“关怀与分享协会”负责人之一曹洁莹,全程陪伴大家参访。她感恩慈少们耐心聆听院友们分享,幷准备手语和歌曲,把欢乐带给年迈的院友。她希望大家有空可以再来,因为大家的出现能给平静生活的院友带来很多的欢乐。

●

“希望之谷”故事馆短短几十年的经历,双溪毛糯痲疯病院幷未被历史的洪流所淹没。相反,随着时代的进步和人们对社会中少数群体的关怀与爱,这段经历逐渐获得了社会的关注。人们用理解、爱与关怀,将那曾经充满歧视和痛苦的深渊,慢慢转变成如今充满希望与温暖的山谷。