自2019年起,慈济志工便深入砂拉越北部的瓜拉峇南(Kuala Baram)地区,为当地生活困苦、无力负担医疗费用,甚至无证件的族群提供义诊服务。六年来,志工与医护团队以慈悲为本,肩负使命,为守护居民健康而努力不懈。

2025年10月5日,美里慈济举办了第十场义诊活动。为了让更多偏远地区的居民得知义诊讯息,志工们在活动前一周便走入瓜拉峇南亲善村(Kampung Muhibbah Kuala Baram)发放宣传单,鼓励有需要的村民前来就诊;更在户外义诊前一天搭建帐篷、安装冷气、灯光与风扇,为隔日的医疗服务做好充分准备。

◎ 晨光未至 志工早行

义诊当日凌晨,天空仍黑,地面仍湿,志工们早已陆续抵达现场。他们穿梭于帐篷间,搬运器材、安装牙医椅、甚至蹲身清理昨夜雨后积水,准备迎接义诊的开始。

然而,天气并未如人意,晨间倾盆大雨再度来袭,水来不及排出,诊疗区棚内迅速积水。尽管如此,志工们并未慌乱,随即合力搬迁医疗设备,重新规划诊区,并积极疏通水道、清除积水。更令人动容的是,当病患陆续抵达时,志工们一一撑伞接应,让来者无需淋雨。

此次义诊共集结了来自各领域的四十位医护人员,设有普通门诊、眼科、牙科、中医推拿与针灸、药剂科等,提供全方位的基础医疗与保健咨询。随着天色渐亮,医护人员陆续就位,志工们分工明确,指引民众报到、填写资料、引导就诊,整体流程井然有序。

◎ 医者仁心 用专业守护偏乡

和蔼可亲的罗韵华 (Dr.Loh),是一位家庭医生,此次是她第二次参与慈济义诊。她坦言,自己之所以参与,是因为心疼那些无力负担医疗费、又难以抽空看诊的居民。 “在偏远地区,很多人不是不想看病,而是没钱、没时间。”

她回忆起一位年轻病患,因十年前车祸导致瘫痪,加上糖尿病缠身,生活举步艰难。她也发现,许多外劳长时间从事劳力工作,无暇顾及健康;年轻女性则因长期操劳,导致慢性疼痛。 “很多人罹患职业病却不自知,因为欠缺健康教育与防护知识。”

她认为,义诊的真正价值不仅仅是当下的看诊与发放药物,更重要的是让民众了解如何预防疾病,例如控制饮食、正确搬运重物、避免滥用药物等。她建议,未来义诊可以结合健康讲座或教育影片,并推动定期巡诊,特别是针对外籍劳工中患有慢性病的族群。若能提供持续性的基本药物与后续追踪照护,将能带来极大的帮助。

罗韵华医生也提到,义诊除了提供医疗服务,更为病患带来了一份温暖。许多来就诊的人因社会地位或语言文化差异而感到自卑,觉得自己在社会中低人一等,而义诊的举办不仅让他们获得实质的帮助,更让他们感受到被关怀与被尊重,这样的心理支持同样重要。

在医院急诊部门工作了两年半的席尔维亚医生(Dr.Sylvia) ,首次参与慈济义诊活动。她表示,希望透过这次经验,体验在医疗资源有限的环境中,为来自不同背景的病患提供服务。她指出,高血压与高血糖是最常被忽略的健康问题,许多民众因忽视自身健康或忘记服药,导致病情恶化。席尔维亚医生也呼吁大众应从改善生活方式做起,例如戒烟、多运动,以更积极地维护自身健康。

◎ 背后的坚持 医生的心声

来自滨海湾牙科诊所(Marina Dental Clinic)的林诗涵医生(Dr.Lim) ,第二次参与义诊。她指出,无国籍或无证件的病患无法进入政府医疗体系,而私人医疗又负担过重。 “我遇到一位几乎需全口拔牙的女士,只能帮她拔除几颗,但至少,能让她不再痛。”

她也观察到居民普遍缺乏口腔保健意识,很多人甚至习惯洗澡时刷牙,却忽略了睡前刷牙的重要性。她呼吁社会加强牙齿保健教育,并表示只要有机会,一定会再来参加义诊。

来自美宝牙科诊所(Klinik Pergigian Jalan Merbau)的何佳怡医生(Dr.Ho)首次参与慈济义诊。她表示是因朋友邀约而来,加上早已听闻慈济的善行,认为这是一个有意义的活动,于是决定参与。她坦言现场设备有限,治疗时需长时间站立,且需特别谨慎操作,但看到患者因治疗而展现笑容,便觉一切辛苦都值得。“会!我一定会再来,因为我们团队很有活力!”她欣喜地回答。

◎ 初次出诊 心怀使命

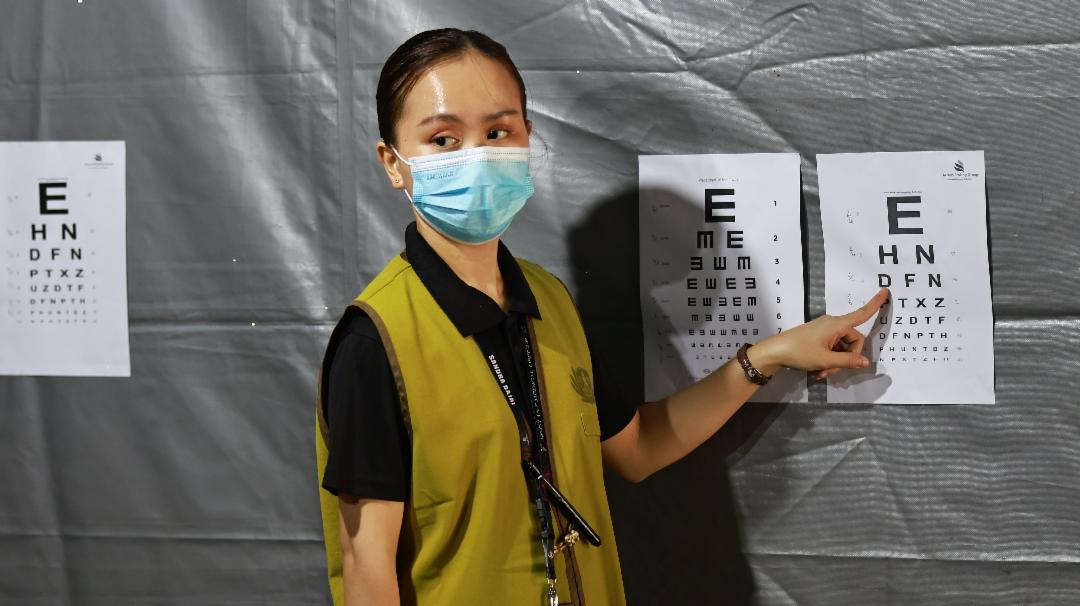

在本次义诊中,政府医院眼科护理师珊德拉(Sandra)与努尔玛(Nurmah)也首次参与医院外的社区义诊。两人表示,虽然是第一次参加,但她们对此感到非常兴奋,也将这次义诊视为一个难得的学习与成长机会。尽管面对陌生的环境与语言障碍,仍努力以简单印尼语进行沟通,克服挑战。

在众多患者中,有一位患有严重翼状胬肉(Pterygium)的患者令她们印象特别深刻。该病患的角膜几乎被赘生组织完全遮盖,导致视力严重受损。若不尽早接受治疗,患者恐将完全失明。庆幸的是,这是一个可以治疗的状况。这类病例突显了早期检查与介入的重要性。

针对生活在偏远地区且缺乏医疗资源的居民,她们特别提出几项建议,包括保持眼部与个人卫生以预防细菌感染;一旦出现视力模糊或眼睛不适,应及早就医,避免延误病情;同时强调应建立正确的健康意识,同时提醒大家“眼睛只有一对,没有替代品”,大家必须妥善照顾眼睛健康。

◎ “我还可以跳舞!”

八十二岁的伊姆兰(Imran)先生,来自沙巴,现居砂拉越。他曾在十年前中风,手难以抬起,行动也困难。此次参与义诊中医推拿针灸服务后,为他带来重生的希望,他开心地说: “我今天感觉很年轻、很强壮,我还可以跳舞!”

这位在砂拉越生活超过四十年的长者,脸上洋溢笑容,让在场志工感动不已。他也坦言,平时虽接受政府诊疗与用药,但有时会漏服,导致血压偏高。这次义诊不仅检测健康状况,也让他感受到身体的明显改善。

“今天我很开心,也很健康。谢谢你们!”简单的一句话,道出对义诊团队最深的感恩。

◎ 外籍劳工的心声

来自印尼爪哇的外籍劳工阿赫马迪(Achmadi) ,已是第四次参加社区义诊。他表示,因工作时间长、经济有限,平日看病困难重重。他强调说: “私人诊所费用很高,这样的义诊对我们来说是非常珍贵的机会。”

他每半年参与一次义诊,检查如感冒、发烧等常见问题,也领取药物与听取医护建议。

“这类活动对我们这些外籍劳工有很大帮助,特别是对经济条件有限的人来说,是一个十分有价值的公共健康服务,我非常感激。”

●

一场义诊,背后凝聚的是众人之力,是每一位志工、每一位医护以爱为本、以行动为证的实践。慈济义诊不仅医治病患的身体,更传递大爱精神,为更多需要的人点亮健康的希望,让医疗不再只是治疗,更是陪伴与爱的延伸!