马六甲士马木柏迈(Semabok Permai)市区内有一铁皮屋,是一群社区志工自2007年起,每月环保日固定参与资源分类的所在地。

原本慈济志工计划在此地打造社区环保站,推动资源回收与环境教育。然而因缘未具足,他们转而活化后方占地两千三百三十平方米的荒地,于2023年10月成立“慈济绿智教育农场”(简称:绿智农场),用无毒自然农法传递蔬食与环保理念,也响应联合国“消除饥饿、粮食安全,促进永续农业”的目标,并打造友善社区平台,邀请民众放下手机,走进农田、贴近土地,培养尊重大自然的心。

2024年3月,志工们展开整地除草,并与前进绿化科技公司(ARUSV)及环保酵素推广者叶绍伟合作,施用有机肥与酵素改善土质。然而从自家小菜园到大农场,挑战远比想象多,让“晴天囤积雨来粮”成为必修课。推广有机农耕需要资金补助,2024年起,慈济马六甲先后两次通过大马跨政党国会小组-永续发展目标(All Party Parlimentary Group Malaysia-SDG,简称APPGM-SDG)的申请而获得补助。该会成员亲临农场时也不吝给予赞叹及鼓励,表示无论是乡村或是城镇,都很需要像这样的城市农场,鼓励更多民众参与及发挥创意,学习栽种自己的食物。

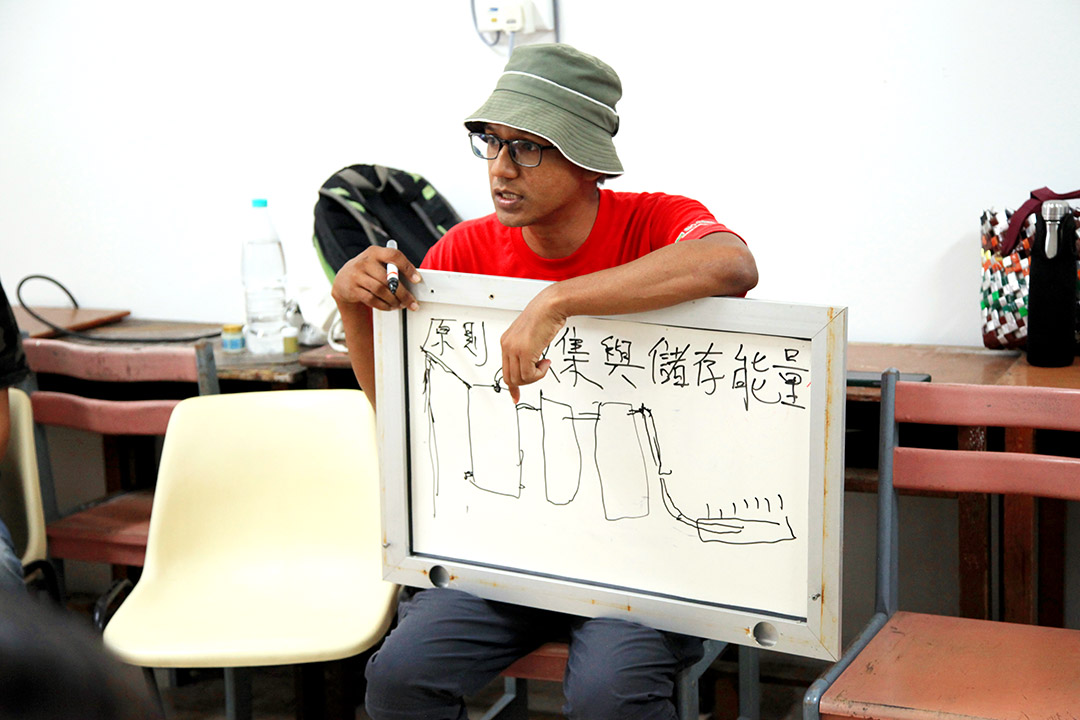

2025年5月,慈济成功邀请“朴门”(英语:permaculture,又称永续生活设计或永恒农业或永耕)成员每月一次前来授课,持续长达三个月,突破志工对传统农法的思维,教导观察地形、日照、风向、水流等,了解土地特质,并选择适合的农作。与此同时,他们也提倡“食物森林”多层多样农作共生概念,达到永续与智慧传承,照顾地球与人类,并分享多余产量。此次课程培训有效帮助志工们在绿智农场运作,做更完整的整体规划和美化。

◎ 挑战与坚持

绿智农场团队现有工程策划小组、种植规划小组、酵素制作小组、收割与销售小组、教育小组、香积、网络销售和志工关怀小组。

志工黄金宝(惟群)是最早承担起农场的协调志工。他表示,无常的天气考验、虫害和人力考验是最大的难题。

他说,志工的热忱,经常会被随时变脸的天气浇灌。例如2024年3月整平土地后,团队想要进一步翻松土壤为种植做准备,却遇上频频下雨天,刚整平的土地常被雨淹,团队必须挖沟以帮助排水,以致往后一遇到下雨天,他都会忧心忡忡:农地是不是又淹水了?

又或看着长得绿油油的蔬菜准备收割时,同样因雨神造访,心血毁于一旦,非常无奈。再者偌大的土地,为了采取推广无毒自然农耕而不洒农药、引来不少虫害,产量和外观受影响,还有土地贫瘠、浇灌问题等困难,处处皆考验志工的用心翻转。

话虽如此,他并不灰心,因为一群有志一同的同仁与志工,正在和他一起努力,相互砥砺,支持着他往前走。

◎ 双手筑绿意

志工张栢仁(惟楷)从小在台湾的农田家庭长大,学得一手好本领,如今在自家也建造了一个有机小农场。2024年中他受邀负责农场的工程建设,不但协助整修室内活动空间,也帮忙架设雨水收集系统等等。

他说,初时看着志工天天忙碌,他也不吝分享自己在家种植的意见,没想到久而久之,自己也投身其中,在美化农场方面发挥大力量。

他天天报到,一人之力制作菜箱、搭建水耕区,还用竹子和回收塑胶水管搭建瓜棚、种植攀藤的木鳖果,如今橙红果子搭配绿叶,成为农场吸睛的一隅。

虽然许多工程还在建设中、水力浇灌系统等待优化中,但他还是不浪费分秒,在农场挖掘水井,建设绿色走道,用回收物搭建菜箱、铁丝搭建牌楼骨架等等。

眼观建设雏形渐成,他坦言身体虽累,但心里充满著成就感,期待时日成熟,瓜藤成荫,覆盖在牌楼及瓜棚上,来访者仿佛置身在食物公园中,休闲舒适又写意。

◎ 菊香驱虫害

如今的绿智农场,每一菜箱两旁都种植了鲜橙色的万寿菊,为绿地增添一抹亮丽色彩。这是大爱妈妈陈亮晶的建议。她说,万寿菊会散发气味帮助驱虫,根部在土壤里还能预防某些虫害。此外,鲜艳花朵可促进心灵疗愈,摘下还可以成为茶饮,一株植物多种功能,既能美化,又提升生态平衡,这是从“朴门”习得的农法之一。

为了增加土地肥沃及减少虫害,陈亮晶会在现场制作酵素和有机堆肥,期待收成更佳。而且每周四早晨,她都会邀约附近一群喜欢绿色农作、有志一同的妈妈或长者们来到农场拔草、收割蔬菜等,还带来拿手健康的简单小吃与众分享。两三小时谈谈笑笑后,再回到家庭或工作岗位,大家不约而同透露,这是难得联谊、放松,疗愈身心的好机会!

自喻像个生意人的她说,自己在农场负责蔬菜收割及义卖,当看见成品越来越不漂亮时,心里很是著急。刚好因酵素因缘,认识“朴门”成员,理解朴门推崇与自然共生,与慈济推广的无毒自然农耕概念一致;于是经努力牵线促成下,“朴门”师资每月来授课,让她和一群志工们获益良多。她说,除了收获许多无需花钱的农耕法,也发觉自己操之过急,需要放慢脚步,养育土壤,让土地肥沃,种植的植物自然会有抵抗力及减少损害。

如今每一次来到农场,都是她纾压的良机,希望能有更多人一起来体会农作的乐趣!

◎ 青年生力军

在绿智农场,还有一股不容小觑的年轻人力量,在年长志工忙碌于农田中、付出加倍时间和精力来摸索整顿时,他们也发挥进取的力量,当一日志工做农场小帮手,每月到来除了享受与土地相处的喜悦,更是善用科技与知识专长,为农场作出贡献。

2024年,一群参与国际青年领袖培育计划(International Youth Leadership Program,简称IYLP)的青年得知慈济设立农场,所需经费庞大,除了建议向APPGM-SDG申请补助,也着手帮忙撰写计划书,成功为慈济作出申请,2025年6月已是二次拨款。

2025年新一批的IYLP成员,其中两位曾经在太阳能电板公司上班,也来了解农场的用电量,计划帮忙设计太阳能电板。还有其他青年从一日志工开始,每月相招一起成为农场的生力军,分担年长志工的重担。其中年轻的余钦圩是电子工程师,平时与冷冰冰的机械为伴,很少接触绿色农作;但是来到绿智农场,可以亲手接触大自然、他感受到付出的喜悦,如今更是农场团队一员,协助设计室内的教育看板。

长期投入在绿智农场的年轻同仁黄靖萍,皮肤渐呈健康肤色。她说,平日爱约朋友爬山,对大自然有特殊情感,如今负责承接参访团,及带动年轻人一起往绿智农场付出,她与土地产生更多的情感连接,感觉土地上每一株植物都有其价值和意义,而懂得尊重及聆听大自然声音。

◎ 与地共生法

“早前我观察到志工还是用着很传统的方式在耕耘整片土地,无法与大自然共生,也无法做到借力使力……”“朴门”课程讲师之一甄美富,努力打开志工的思维框架,土地上种植单一植物,虽然容易打理,却更容易引来虫害。于是他教志工从观察土地开始,学习与土地共处,发掘大自然样样都是宝,并将废弃物转化为可用资源。例如收集农场外散落四处的干燥竹叶来养土、收集雨水灌溉、制造生态池等等,这是善用自然资源和生态系统来帮助农作,可以减少人力消耗及减低土地管理,同时达到农业生产,也是“懒人农法”。

他也分享“食物森林”概念,即模仿原始森林,在有限的空间内,依植物向上生长的天性,多层次、多样性种植共生农作物,不仅全年四季生产不同的食材,还可善用大自然的力量来维持土地肥沃,发挥控制病虫害、保水、保地力等功能,帮助巩固土壤养分。

课程培训期间,负责种植的邓遂嵘(济懋)马上学以致用,将养土法实践在农场,已在行动中的志工张栢仁也体悟说,要实施懒人农耕法,事前必须做好许多前置作业,懂得借助大自然的力量来养植,减少消耗人力、时间和力气之余,还可发挥最大成效。

欣喜看见志工的执行力,甄美富老师在7月最后一堂课,教导学员用原始方法砍柴取火时,真诚说道:“现今孩子已经无法理解‘留得青山在,不怕没柴烧'这句话的含义,因为现今人们生活无法与大自然产生连接,也没有人教导孩子如何用柴取火。因此绿智农场将会是个很好的教育环境,可以让家长孩子们承接体验古人的智慧,更能品尝亲手打造的美味食物。”

●

近两年的耕耘,农场的模样在改变,参与的人也在改变。有人从不懂种植,到能协助搭棚;有人原本只想来帮一天忙,却成了农场的常客。

截至2025年4月,绿智农场已收成逾五百公斤蔬菜,来访者可以分别在蔬菜区、瓜棚区、果树区、水耕区与花圃区,体验种植、移苗、堆肥、制酵素、收割或搭建设施。

有人说:“我们在农作,也是在耕耘和土地,以及人彼此间的情谊。”这片土地不只耕耘出有益身心的蔬菜果实,更提升了志工之间的情谊与土地的默契,以及对永续生活的信念。

虽硬体建设仍在进行中,但雨水收集系统、香蕉圈生态池、创意水井、树下秋千等细节,无不传递着志工对大众满满的用心与欢迎。