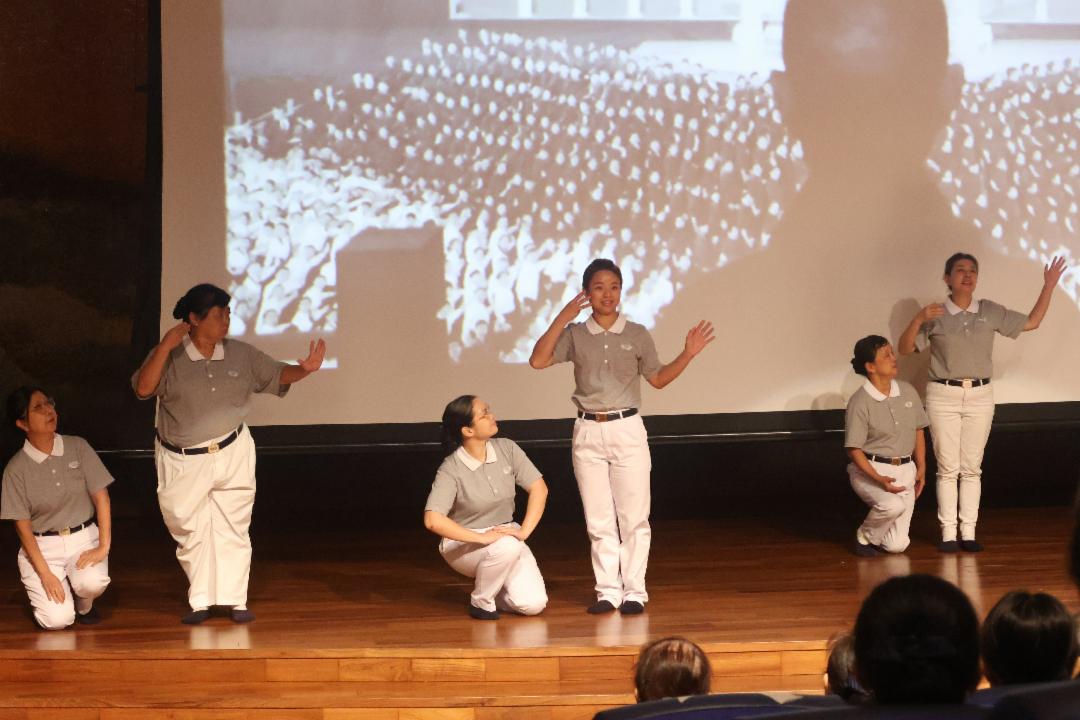

一年一度慈济为方便志工了解慈济的“见习课程”,与受证慈济委员、慈诚之前必须经过的“培训课程”,于2025年7月27日进行最后一堂课——圆缘。

见习,就是让人“看慈济”看得更清楚,衡量自己能否跟着我们走这条路?且在走过之后,觉得很欢喜;而“培训”就是培养正知正见的信念、守之不动的道心。由已受证的委员陪伴学员深入学习与自省,确认不是一时的感动,而是生生世世智慧的选择。

一年一度慈济为方便志工了解慈济的“见习课程”,与受证慈济委员、慈诚之前必须经过的“培训课程”、在2025年7月27日进行最后一堂课——圆缘。当天人间菩萨云来集,道气充盈;五百八十三位见习学员、两百七十八培训学员分别在讲经堂、国议厅上课,其中不乏美里和其他据点的志工。

慈济人说我所做,做我所说。见习培训课程以最近慈济举办的捡跑( Plogging )说起,接着是分享慈济对东马无国籍难民的关怀、募心募爱的心得、慈济宗门的法入心、慈济路上的无悔行……

每个人加入慈济的因缘各有不同,圆缘的分享中,种种“被渡”的因缘与故事,无异是“无量法门”的见证。

◎把握因缘 做就对了

林青萤是砂拉越美里第一届慈青同学。毕业后,本着“只是配合,不想承担”,只想做个快乐志工的她,兜兜转转地走过了十几年的光阴。

缘起于2025年美里筹划兴建静思堂,林青萤被推为人文真善美窗口。为了这项深具历史性的因缘,她学习承担;然而,面对人力不足,她压力沉重,一度萌生退转。但眼看志工们尽心尽力投入筹备工作,她,确实难以启齿。

“有些事就是很奇妙!正当我踌躇之际,适时的因缘而菩萨涌现,解决了人力难题。”林青萤有感而发。

这一趟跨海来吉隆坡静思堂上课,林青萤觉得与一班人一起学习的感受截然不同。她说:“这让我重新找回自己的初衷,往受证目标前进。”

“加入慈济,我学会了把握因缘;慈济需要我的时候,做就对了!”四十五岁的罗徕铭,乐观友善,因环保站的因缘接触了慈济。他津津乐道: “我在2024年10月9日随着慈济实业组团队到台湾参访,回来后就和我家师姊一起加入志工行列。在参与慈济活动时,看到完全不一样的场景;所有慈济人都很发心,很主动、很投入。没有人多话,讲到要做什么,立刻就去做,那种默契、那个磁场,让我感觉很好。”

参与了慈济志业体活动,他的生活作息微妙地起了变化,茹素让他吃得健康,睡得很好。心宽念纯的罗徕铭坦言:“刚上见习时,好奇地发现志工们谈起'受证'而心生法喜,我和太太也坚持明年要往受证之路前行。”

幽默风趣的他说:“以前我自认是个孝顺的人,但加入慈济让我比以前更孝顺。”他分析在修行的过程中,每个人所遇到的问题都不一样,“把握因缘”是他踏入慈济学到最珍贵的一句话,希望自己能在菩萨道上越走越精进。

大爱妈妈黄佩雯说以前脾气不好,人也固执难沟通;进入慈济后人柔和了,家庭关系改善,处事有智慧。

她发觉勇于承担后成长比较快;看到一个大活动的顺利与否有赖于每一个功能组、每个志愿者。活动中有突发状况都需协调帮忙处理,她从中学到“结善缘”,不说恶语伤别人。

这次上课,志工陈善兴分享的“甘愿做、欢喜受”,令她回想之前加入香积组时,从深夜四时做至次日下午四时后,当晚就累倒,但她无怨无悔,只因能和一千五百位参与者结善缘。她说,“对的事,做就对了。”黄佩雯期许顺利回台见上人。

1997年,时任教师的林桂莲参与台湾花莲教育团队寻根之旅,观摩静思语教学。慈济的人文礼仪与四大八法,让林桂莲留下深刻印象。她回忆道:“上人很了不起,让我敬佩!”返国后,她积极将静思语融入教学,并利用课余时间与学生一对一交流,改善孩子的学习行为,什获学生的爱戴。

先生往生后,林桂莲沉寂了一段日子;领悟到信仰的重要,她挥别哀伤,于2023年重回慈济加入大爱妈妈团队,同时安排长子和媳妇带着孙子加入慈济亲子班。 “我觉得,每次上课后,一次比一次的法喜。我会追随上人的理念,行菩萨道,希望有朝一日,我们一家三口可以同时受证。”

◎说我所做 做我所说

2023年慈济为土耳其地震灾民街头募款,印裔志工拉维纳(Ravina )从萤幕上看到受灾画面时, 内心升起一股帮助灾民的愿力,于是不论风雨, 她和志工们几乎每天站在轻快铁站,向路人述说灾民的故事。 “最让我感动的是那些看似微小却充满爱心的瞬间:孩子捐出零用钱、眼泛泪光的长者默默投下善款、陌生人轻轻说:'虽然我们相隔遥远, 但我们的心与他们同在'”那一刻,她体会到慈悲不分国界,体会“真正的快乐来自于付出。”

拉维纳热心投入慈善访视,希望改善案家的生活。她分享一个令她印象深刻的罗兴亚难民家庭个案。案主因车祸导致双腿无法行走,拉维纳为他提供轮椅,主动联系马来西亚救援机构(Malaysian Relief Agency,MRA),安排案主进行手术。

“令我难忘的是手术成功后,案主不停地跪下触碰我脚,向我行大礼。”看到他如此开心,那种助人的喜悦无法言喻。

透过上人开示,她的智慧增长了,认为佛教和兴都教在教义上有许多相似之处。 “在慈济,付出不仅是做善事,更是一种修行。”即将成为上人第一代弟子的拉维纳,发心立愿要前往印度菩提迦耶,为当地的苦难人付出。

印尼华侨夫妇,许辉安(Suwandi)和太太郭彬萤(Indawaty Kwok )满心期待回台受证见上人。在印尼家乡已经认识慈济大爱台,2018年志工邀约浴佛,进而乐捐成为慈济会员。

有一天,孩子从亲子班回来问了一个问题:“父母老了,要把父母放在养老院吗?”这一问提醒他要从小培养孩子善的理念,也推动他急于成为上人弟子。初时因为忙于慈济事,冷落了家人,招致太太反对他受证。

面对受挫,人生最低潮时,许辉安梦见上人对他说:“慢慢来。”醒后他反思、调整自已的脚步,开始与家人沟通,也常和太太孩子分享上人的开示。 2025年,太太终于与他完成培训,发心一起回台见上人。

许辉安说自己在慈济学华文,看不懂时,会用三倍时间去克服语文障碍,如今看懂华文已不成问题。他和太太发心立愿要做上人的手和脚,去帮助更多人,引领孩子成为第二代慈济弟子,传承大爱精神。

◎慈济路上 携手同行

在“无悔慈济路”的温馨座谈,实业组志工林孝式(惟京)、吴名胜(惟宾)、陈文成(惟蓬)及陈善兴(本业)侃侃谈及投入慈济志业的心路历程。

2013年林孝式出席了在新加坡举行的《法譬如水》经藏演绎,当时心鼓队的呈献让他格外震撼;隔年,他随雪隆的《法譬如水》企划团队回台面见证严上人,鼓起勇气向上人发愿要在雪隆成立心鼓队。在上人的祝福下,由实业组志工组成的心鼓队正式成立。

心鼓队组长吴名胜坦言,带动实业家练习打鼓并不容易。 “当时很多都还是新进志工,习气还在,幸好大家后来都有薰法香,并且了解打鼓其实是在传法,因此越来越用心练习。” 让吴名胜感到欣慰的是,当台湾《法譬如水》企划团队来马验收时,第一次的呈献便顺利过关。

陈文成不讳言,起初经常缺席鼓队练习,直到大年初一透过视频向上人拜年、呈献“钟鼓齐鸣”后,自此准时报到。 “为了击鼓给上人拜年,除夕半夜,我从柔佛家乡开车三个半小时回到吉隆坡,隔天一早到静思堂拜年。这因缘很微妙,自此我便积极投入慈济,承担大型活动协调。”

陈善兴是陈文成的好友,过去无酒不欢,酒龄超过三十年。自认从未醉酒的他,却在2014年加入慈济后的某一天,喝得醉醺醺。翌日看到自己丑态毕露的照片,当下决定戒酒。参与《法譬如水》经藏演绎成了他戒酒的契机。

与人共事需要磨合,面对人事问题,四位实业组志工各有一番见解,以自身经验勉励在场的培训学员。

吴名胜表示:“多闻法考验就不大,关键在于守好自己的心,也要保护别人的心。我谨记上人的话:'信己无私,信人有爱'”

陈文成分享:“想要当个快乐志工,要勇于承担。面对人、事、物,其实是一种学习。我一直记得简慈露师姊说的话:'凡事结好缘,就无往不利'”

承担主厨的陈善兴则说:“有人说厨房火气大、铁板多,但我觉得每个人都有习气,只要常听上人的法就能化解。静思语说:'不要拿别人的过错来惩罚自己'所以我把一切当作学习的机会。做慈济是希望活出有价值的人生,多承担就能学更多。”

林孝式鼓励大家:“要把铁练成钢。走入人群就如走过火炉,唯有亲身经历,才能真正体会,进而增长智慧。”

●

在小组甜甜圈的时间,除了相互分享面对的种种疑虑、自身的成长经验,也从其他学员的分享中学习到更多的知识和智慧,启发了大家更深层次的思考和感悟。

见习、培训圆缘课程在证严上人的开示、慈济雪隆分会执行长简慈露缐上爱的叮咛中圆满结束,期许学员们珍惜与上人的因缘,勇猛精进菩萨道上。

(资料来源:谢蕙仙、赖韶璋、陈思妤、陈庥赪)