慈济即将迈入一甲子的岁月,为了关怀海外慈济志业的发展,静思精舍德耒曼师父,德勘师父、德勷师父、德琨师父、德玮师父专程从台湾莅临马国,并于2025年11月23日慈济雪隆大精进日分别在讲经堂、感恩堂,透过“静思法脉、慈济宗门”的课程,为一千二百七十九位静思弟子给予指导及关怀。

梵呗声响起,沉淀心灵;精舍常住入座,学员专注。2025年11月23日慈济雪隆大精进于焉展开;一千二百七十九位静思弟子分坐讲经堂与感恩堂、透过“见习”与“培训”课程,掌握慈济精神与法脉,以“无缘大慈、同体大悲”的精神服务人群。

◎师徒之缘 慧命相续

师徒之间法髓缘,师徒之间灯传灯,照亮智慧之门,那是尘点劫前的呼唤,那是心灵深处的记忆……

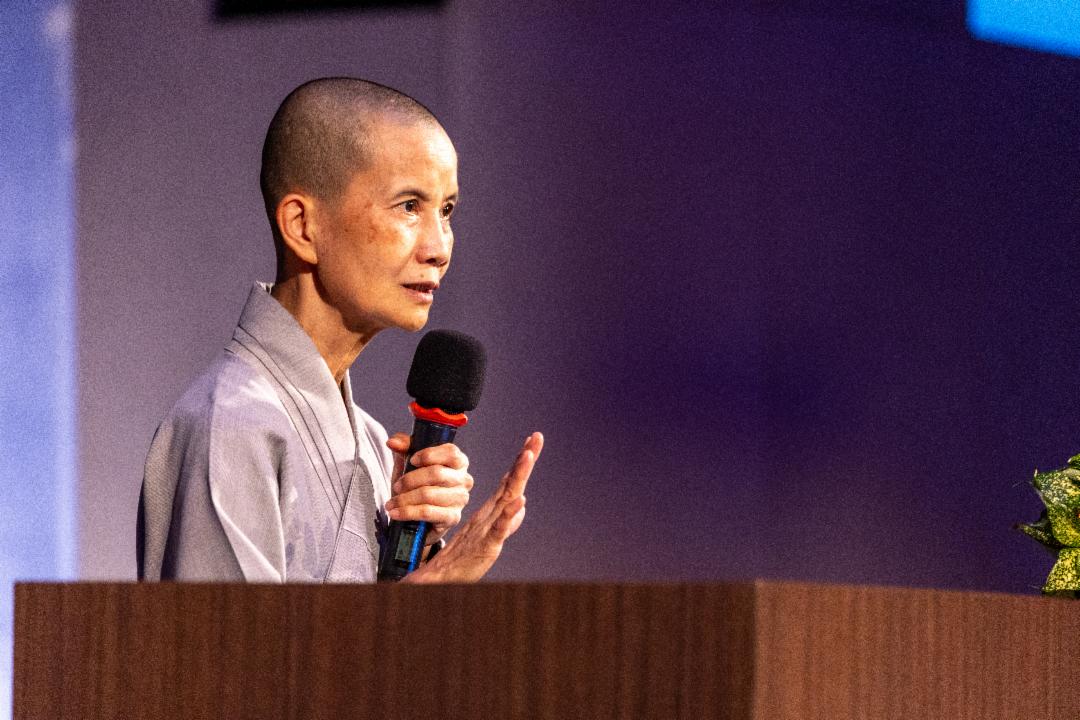

一场师徒心灵相契,充满人生智慧的讲课,感恩堂内的三百七十九名见习学员专注聆听。

自小看不得人受苦,心中早就深藏着爱助人的种子;随着年龄增长,经历不同的境遇,俗名林慧玲的德琨师父学习诵经求心安。

后来在遇到时任分会执行长的简慈露师姊后,开始了他的慈济因缘。1995年回到心灵的故乡,在证严上人面前发愿,要回精舍修行,并请求皈依,上人对她开示:“回去做一个提灯照路的人。”从此投入慈济志业体当同仁。

随着志业的发展,事多人少,加上家有老母亲的她不得不暂停修行之路。她自认:或许自己的福德因缘不具足,修行路上有障碍。

2012年,已没家业牵绊的她终于有因缘回到精舍亲近上人。她遵守上人“就算没有钱、没有油、没有米、没有食物吃,也不可以回家伸手要。”以及“尽管生活困苦,仍然要供应众人食宿。”的教诲,以出世的心做入世的工作。

上人对弟子开示:“三刀六槌都要学,这是出家人的本分事。”于是他轮值当典座、香灯、清沟、洗菜、洗水塔、出坡……对国情、民情、语言、生活习惯的不同,德琨师父面对修行路的挑战,他努力去调适。

一次一时大意在轮值时被热水烫伤手脚,有缘面见上人时,上人轻轻一句:“你很勇敢!”抚慰了她的伤和痛。

新冠肺炎疫情期间,日复一日的操作,催生了本草饮的制作。身在协力工厂的他把工厂当道场,即便工作操劳后带来的刺痛,夜间不能躺平,唯有求助观世音菩萨和上人加持,让他完成任务!虽然痛楚没有因此减轻,但当踏进工厂时,就忘了疼痛,一心只想完成任务。德琨师父说:“有强烈的使命感、目标和愿力,就能坚持下去。”

◎静思二字 慈济家风

由德耒曼师父与德玮师父为见习志工分享慈济的静思家风与慈济法脉,塑造一个内修诚正信实,外行慈悲喜舍,让慈济宗门的精神永续绵延。

1961年,上人有缘见到“静思”二字,冷静思考人生的方向。 “静思”不仅是一个名称,更是一种生活态度:以智慧觉照、以善念引路。今日的静思精舍、静思书轩、静思堂,都源自这份精神,而所有慈济人也因而自称是“静思弟子”。

德玮师父说,行善处处可为,但慈济特别之处,在于“善行与修行合一”。慈济人在付出中学习静心,从繁琐中调伏脾气,化烦恼为精进力。加入慈济,不只是帮助他人,也是自我净化。

精舍家风以“克勤、克俭、克难”为核心。早期师父没有固定收入,靠种菜、做工维生,仍坚持不受供养,自力更生。上人的教诲是:“一日不作,一日不食。”因此,精舍至今仍保持简朴生活——衣物能补则补、器具坏了先修再换,物尽其用,惜福再造福。

德玮师父分享精舍师父为维持道场,长年自制用品,从蜡烛、豆腐、尿布、肥皂,到木作、精油、本草饮,甚至研发香积饭以应对灾难需求。每一项都以“利益众生”为起点,而非营利考量。

日常也是修行道场。从洗碗的默契、回收物再利用、旧木头变身为公筷或器具,都是练习定心与感恩的方式。他强调精舍师父在维持生活与道场,从不动用慈济基金,以身作则,让大家知道“知福、惜福、再造福。”的道理。

紧接着德耒曼师父提到慈济的起点——竹筒岁月。每天五毛钱、再苦也要救人的心念,成就今日的全球慈济。大众的善款汇聚而成,救助世界每个苦难的角落。这提醒在场的每位志工:微小善念,也能翻转世界。

上人说: “静思是法,慈济是行。 ”千万慈济人以诚正信实的内修、慈悲喜舍的外行,建立慈济人的人格,提升人人本具的清净佛性,方能不断的度化众生,铺展菩萨道。

随着时代的进步,“静思家风”依然没有改变,精舍还是过着自力更生的生活。

◎自力更生 专款专用

来自中国东北沈阳的见习志工李艳玲是一名中医。 “最让我感动的是师父们以'一日不做、一日不食、自力更生'的精神,开始每天的修行。”

走入慈济后,她常被慈济人那种眼里有光,心里有爱的精神所感动,希望自己能从见习到培训,一路踏实走这条菩萨道。

她表示师父们提到:克勤、克俭、克难是修行,让她明白修行不是口号,而是每天的行为与选择;她觉得必须先从自己的心念做起,学习宽恕他人、宽恕自己。

以前听他人说慈济很有钱,她也曾疑惑:“精舍的钱是不是跟慈济基金混在一起?”今天她终于明白:“精舍师父完全自力更生,从加工与日常劳动所得维持生活;而善款就专款专用,全数用在救助上,两者绝对分开。”她表示非常感动,愿意一步步跟着师父与慈济人的脚步,做付出、利他的事。

三十五岁的黄凯琳,因为大儿子在慈济国际学校就读而报名成为大爱妈妈。

上了静思家风这堂课,她觉得收获很大。对德𦔔师父提到:“慈济人要有感恩心”这句话特别有感触。她认为只要心怀感恩,就不会起抱怨,也不会有负面的情绪;做什么都会心甘情愿。 “对我来说,有因缘投入慈济、有家婆帮我照顾孩子,让我有时间来学习,这些都值得感恩。”

精舍师父们自力更生、克苦克难,让黄凯琳受到启发而说:“虽然我还没有办法做到师父那样,但我觉得一切都是一种选择。如果我愿意,其实也可以从'节俭'和'环保'开始做起。”

至于在慈济路上最大的考验是来自家人。只要家人不反对,黄凯琳就能比较安心地走下去。先生虽然没有结伴做慈济,但是,只要家业照顾好,就不会阻止她参与慈济,这对她来讲已经很感恩了。

黄凯琳表示:“ 今天的课程真的让我收获满满。尤其是谈到静思家风,师父们那种清净、朴实、恒持的精神让人很敬仰。”

◎慈济十戒 自我保护

讲经堂内约九百名学员的培训课上,除了《三十七助导品》经文的复习外,“慈济十戒” 是海内外所有静思弟子生生世世应遵循的规矩。

随着慈济志工人数日益增长,曾有外界人士询问证严法师,如何管理庞大的志工人数。上人回覆, :“以戒为制度、以爱为管理。”

德勘师父引述《七佛通戒偈》、《无量义经》、《佛法总纲》等佛典中有关守戒的经文;而慈济十戒则是因应现代社会的脉动与需求所制定,作为慈济志工的戒律依据。

德勘师父先从每一条戒律的核心价值开始,再以日常生活中遇到的情境为例,深入浅出的解说,让培训学员专注投入,不时低头记录重点。

曾经有人告诉李世庆:“慈济十戒可以保护自己。”这句话深深烙印在李世庆的脑海中,但当时还无法体会箇中道理。

李世庆想起不久前为一点小事差点与人起冲突一事。 “一天晚上跟太太和孩子外出用餐,一位坐在旁边的食客突然责怪她们乱晃,影响到他。”对方不友善的态度,以及出言不逊,让李世庆火冒三丈,但心念一转,想到之前有师兄分享“持戒是保护自己”的那段话,他硬生生压下怒火。

“当我们穿着慈济制服时,就会守戒。当我们脱下制服,是否还会继续守戒。”这番话不禁让李世庆自我省思。慈济十戒这堂课,犹如醍醐灌顶,让李世庆顿时明白“慈济十戒真的可以保护自己。”

●

静思堂与感恩堂两个不同场地先后穿插“有爱无碍”的分站活动,由常住师父为学员破疑解惑。最近慈济家庭喜添丁,新受证委员上台分享,大家受证的感触各不同,发愿却一致。

课程的尾声,由台湾慈济志工康志玄分享花莲光复乡因马太鞍溪堰塞湖溢流,造成严重水患与泥沙淤积,全台各地志工伸援的状况,印证行动就是最温暖的力量。

资料来源:陈晓燕、赖韶璋、张晓婷、陈庥赪