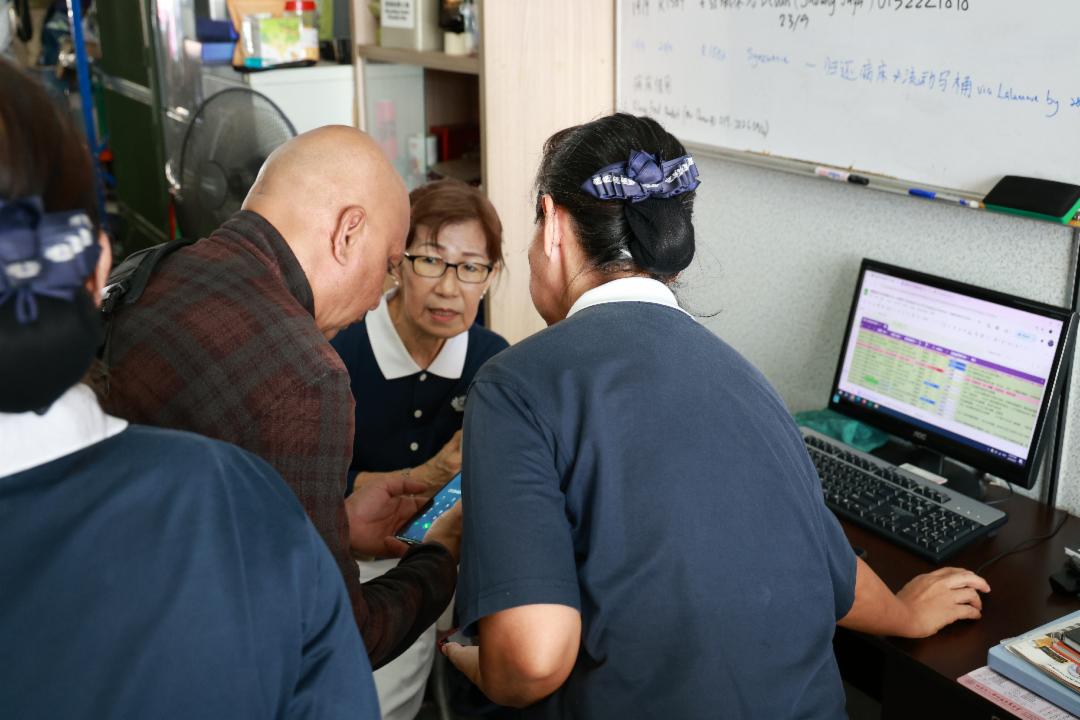

2025年9月20日,慈济雪隆分会执行长简慈露前往位于吉隆坡增江的慈济医疗辅具服务中心,与十六位守护中心的志工交流,细心聆听这一年来中心的点点滴滴。

一直以来,慈济志工不忍回收辅具变成废弃物,将之整理维修后,经过清洁、消毒、品检,再提供给需要的家庭。一旦他们不再需要辅具时,再由志工收回整理维修,又能帮助下一个家庭,让它再次发挥价值,降低病患家庭照顾成本。

吉隆坡慈济医疗辅具服务中心成立一年来,无偿借出三百六十八次医疗病床、六百一十二次轮椅,帮助人数超过一千七百人次。

位于吉隆坡增江的慈济医疗辅具服务中心承载着善与爱,从当初一念不舍回收的医疗辅具成为废铁,志工从慈济环保站开始建构助人的梦。从无到有,从单人守护到团队共行,在无数家庭的安心笑容中,迎来它的第一个周年。

◎辅具中心 爱在流转

增江环保站不时收到坏掉的轮椅,志工们尽力修复,能修的修好再出借,不能修的拆零件再利用。

一次增江环保站会议上,组长陈威翰(诚翰)询问谁要承担起中心的窗口,曾海松(本嵩)立刻举手,勇于承担,恒持当下,几年来,默默在一个角落做而已。

曾海松曾经为了一台轮椅、轮胎的替换而四处奔波,只为了不让那台轮椅报废。这分“不舍”的心念,正是证严法师“知福、惜福、再造福”的教诲。

在维修辅具的过程中,曾海松不时面对找不到零件的困境。市场上遍寻不着适用的轮胎,他便上网查询。由于自己不熟悉网购,便请最佳搭档王康健(本浚)帮忙代购。

轮胎送到后,却发现货不对办一度怀疑是否买错尺寸;他没有气馁,再度上网寻找解决方法。他打开YouTube自学安装技巧,反覆尝试后,终于成功完成。

从那之后,他更能掌握维修技巧,甚至演变成自己的一套方法,换装轮胎变得得心应手。这分“要克服难、不要被难克服”的精神,正是发展辅具中心的正能量。

◎常住志工 常在志工

中心可借出的辅具包括病床、轮椅、助行器、拐杖、便盆、气垫床、制氧机、抽痰机等,而最大的挑战是人手不足。曾海松幽默地说,我是“常住志工”,中心没有问题,有问题就解决它;再有问题就交给“常在志工”王康健师兄。

王康健(本浚)笑着介绍:“有些辅具是可以无限量借出的,比如轮椅借出十台,回收的可能就有十二台,永远不缺! ”说着,眼神闪耀着那分助人的法喜。

借用流程从会众填表格开始,志工收齐资料后输入电脑,邀请家属到中心确认与调整辅具。从接洽、整理、测试到出借,每一步都充满用心。行政志工负责记录每位申请者的资料与病情,方便日后追踪。中心团队也设有WhatsApp群组,所有辅具的进出都以照片纪录,确保透明与效率。

许多家属初来时满怀焦虑与不安,临走时露出安心笑容;那一刻,正是志工们最大的鼓舞。

2025年9月20日,慈济雪隆分会执行长简慈露到访,简慈露执行长回顾志工们向台湾取经,到落实于雪隆的过程,特别感恩志工林孝式的发心奉献祖屋,成就慈济在吉隆坡设立第一个辅具中心。

增江辅具中心位于新村,交通便利,从成立到发挥功能,不过短短一年。简慈露执行长赞叹:“感恩师兄姊的护持,让民众了解慈济所做的。回收资源的当儿,让可以用的器材发挥良能,甚至把多余的也捐到医院,这是一项很有智慧、很慈悲的好事。”

◎悲智双运 一年有成

住在辅具中心对面的林日汉(济日),只要没有上班,必到中心报到。2025年6月,父亲往生后,他决定全心投入辅具服务中心。虽然从未接触过辅具维修,但他怀抱着一颗愿意学的心,跟着曾海松师兄一点一滴请教。

不多话的林日汉谦虚说道:“用心就是专业,只要肯学,没有学不会的事。”

不论修理辅具、接电话或接待访客,哪里需要,他就哪里去。每当有病患家属来到中心,他总是放下手边工作,耐心协助挑选最适合的辅具,脸上始终挂着温暖笑容。

同样投入维修组的邝观侨(本侨),曾是修理脚车与摩托车的老手。太太生病半年,他体会到照护者的辛劳。当太太康复归还辅具时,他看到曾海松师兄一人忙进忙出,便主动留下帮忙。从此,他每周三天报到,加入维修组。虽然忙得满身大汗,他却笑说: “那是排毒!”身体越来越健康,心情也越开朗。

“人生下半场,能做有意义又能胜任的事,就是福气。”邝观侨法喜分享。

2024年不幸遇上车祸的志工叶桂兰(虑桑),在即将出院时,向志工透露回家后,要面对上楼的苦恼。志工们立刻提议前往辅具中心借用辅具,最后她借用病床、轮椅和拐杖。

出院回到家后,看到舒适好用的病床,叶桂兰心中涌起无限感恩:“真的太方便了,我在那张病床上好好休养了三个月。”

也因为这段亲身体验,她决定排班加入辅具中心的行政团队。从使用者的角度出发,她特别能体会病人与家属的需要,常在温柔关怀中分享自己的复健经验。

“在这里真的可以见苦知福。原来很多人也面对过车祸,有些情况比我更严重。想到自己能平安康复,真的是重业轻报。”叶桂兰满怀感恩地说。

曾经有位善心人士要捐三十台轮椅,可是中心不缺轮椅,结果换捐三张病床,振奋人心。

●

一个充满温馨与爱的辅具中心,也可以称之为“福聚中心”。从接受到付出、从个人到团队,让爱在轮椅与病床间流动,让社区更温暖。一周年后的今天,大家正朝着更大的辅具中心前进。